産後ダイエットはいつから?授乳中・授乳後の体型戻しと安全な運動法

産後ダイエットの開始時期から授乳中の安全な食事法、骨盤矯正運動、授乳終了後のマンジャロGLP-1注射まで医学的根拠に基づいて詳しく解説。産後2-3ヶ月からの段階別アプローチで理想の体型を取り戻しましょう。

ドクターナウ編集部

2025.08.21

出産という人生の一大イベントを終えたママにとって、体型の変化は大きな関心事です。妊娠前の体型に戻りたいと願う一方で、「いつから始めればいいの?」「授乳中でも大丈夫?」といった疑問を抱く方も多いでしょう。

産後ダイエットは通常のダイエットとは異なり、ホルモンバランスの変化や体力回復、授乳への影響など、様々な要因を考慮する必要があります。本記事では、産後ダイエットの適切な開始時期から具体的な方法まで、医学的根拠に基づいて詳しく解説します。

産後ダイエットの開始時期と基本的な考え方

産後ダイエットはいつから始められますか?

産後ダイエットの開始時期は、

産後2~3ヶ月後が一般的な目安とされています。これは産褥期(さんじょくき)と呼ばれる産後6~8週間の回復期間を過ぎてからという意味です。

産褥期は妊娠・出産によって変化した母体が妊娠前の状態に戻ろうとする重要な期間です。この時期に無理なダイエットを行うと、体の回復が遅れたり、様々なトラブルを引き起こす可能性があります。

産後の体に起こる変化

出産後の女性の体には以下のような変化が起こります:

| 変化の種類 | 具体的な症状 | 回復期間の目安 |

|---|---|---|

| 子宮の収縮 | 元のサイズに戻る | 6~8週間 |

| ホルモンバランス | プロラクチン、エストロゲンの変化 | 3~6ヶ月 |

| 骨盤底筋の緩み | 尿漏れ、膣の緩み | 2~4ヶ月 |

| 腹直筋離開 | お腹の筋肉の分離 | 6ヶ月~1年 |

| 関節の緩み | 全身の関節が不安定 | 3~5ヶ月 |

産後の身体変化は個人差が大きく、回復のスピードも人それぞれです。

子宮の収縮は出産直後から始まり、授乳時に感じる下腹部の痛みは子宮が元に戻ろうとしている証拠です。

ホルモンバランスの変化は特に授乳中のママに大きな影響を与え、情緒不安定や疲労感の原因となります。

は多くのママが経験する症状で、くしゃみや咳をした時の軽い尿漏れは決して恥ずかしいことではありません。適切なケアにより改善が期待できます。

腹直筋離開は産後のぽっこりお腹の主な原因で、正しい運動により改善可能です。

関節の緩みはリラキシンホルモンの影響で起こり、この時期の無理な運動は関節を痛める可能性があるため注意が必要です。

産後の体は妊娠期間と同じくらいの時間をかけて回復すると考えられています。そのため、焦らずに段階的にダイエットを進めることが重要です。

帝王切開の場合の注意点

帝王切開で出産された方は、傷口の回復を最優先に考える必要があります。通常の経膣分娩よりも回復に時間がかかるため、

産後3~4ヶ月後からの開始を推奨します。

産後ダイエットの黄金期間「ボディリターン期」

産後6ヶ月までが勝負の理由

産後6ヶ月までの期間は「ボディリターン期」と呼ばれ、ダイエット効果が最も現れやすい時期です。この期間中は以下のような体の変化が起こります:

- ホルモンバランスの安定化: 妊娠中に蓄積された脂肪が燃焼しやすくなる

- 基礎代謝の向上: 授乳によるエネルギー消費の増加

- 関節の柔軟性: リラキシンホルモンの影響で骨盤矯正がしやすい

この時期は体が自然に妊娠前の状態に戻ろうとする力が最も強く働きます。

ホルモンバランスの安定化により、妊娠中に蓄えられた皮下脂肪が効率よく燃焼され始めるのです。また、

基礎代謝の向上は授乳により1日約500キロカロリーものエネルギーを消費することで実現されます。

が高い時期は骨盤矯正やストレッチの効果も出やすく、この期間を有効活用することで理想的な体型により近づくことができます。ただし、無理は禁物で、体調を第一に考えながら進めることが重要です。

ただし、この期間を過ぎても決してダイエットができなくなるわけではありません。長期的な視点で、無理のない範囲で取り組むことが大切です。

産後の腹部運動でお腹痩せを実現

腹直筋離開の改善が鍵

産後のお腹痩せで最も重要なのは、腹直筋離開(ふくちょくきんりかい)の改善です。妊娠中にお腹が大きくなることで、腹直筋が左右に分離してしまう状態です。

段階別腹部運動プログラム

第1段階:産後2~4週間(呼吸法中心)

- 腹式呼吸

- 仰向けに寝て膝を立てる

- 鼻から息を吸い、お腹を膨らませる

- 口からゆっくり息を吐き、お腹を凹ませる

- 10回×3セット

- 骨盤底筋トレーニング

- 仰向けの姿勢で膝を軽く曲げる

- 肛門と膣を同時に締める

- 5秒キープ後ゆっくり緩める

- 10回×3セット

第1段階の運動は産後の基礎的な回復を促進する重要なエクササイズです。

腹式呼吸は深層筋である横隔膜と腹横筋を活性化し、緩んだ腹部の筋肉を徐々に目覚めさせる効果があります。この呼吸法は血行促進にも効果的で、産後の疲労回復にも役立ちます。

は尿漏れの改善だけでなく、内臓を支える重要な筋肉を強化します。最初はうまく筋肉を意識できなくても、継続することで必ず改善が実感できるようになります。この時期は量より質を重視し、正しいフォームで行うことが大切です。

第2段階:産後4~8週間(軽い運動追加)

- ヘッドリフト

- 仰向けで膝を立て、あごを胸に近づける

- 頭だけをゆっくり持ち上げる

- 3秒キープ後ゆっくり下ろす

- 5回×2セット

- ニートゥーチェスト

- 座った状態で両手を後ろにつく

- 膝を胸に引き寄せる

- ゆっくり足を伸ばす

- 10回×2セット

第2段階では腹直筋の機能回復に焦点を当てた運動を追加します。

ヘッドリフトは腹直筋離開の状態を確認しながら行える安全な運動で、お腹の中央に縦の溝ができていないかチェックしながら実施してください。溝が3センチ以上ある場合は、より慎重に進める必要があります。

は下腹部の筋肉を効果的に刺激し、産後のぽっこりお腹の改善に直接的な効果をもたらします。この運動は腰への負担が少なく、帝王切開の方でも傷が治れば安全に行えるエクササイズです。息を止めずに自然な呼吸を心がけながら実施しましょう。

第3段階:産後2ヶ月以降(本格的な腹筋運動)

- プランク

- うつ伏せから肘とつま先で体を支える

- 体を一直線に保つ

- 30秒キープ→徐々に時間を延ばす

- バードドッグ

- 四つん這いの姿勢から対角線上の手足を上げる

- 10秒キープ後反対側

- 左右各5回×2セット

第3段階では本格的な筋力強化を目指します。

プランクは体幹全体を同時に鍛える優秀なエクササイズで、腹横筋、腹直筋、腹斜筋のすべてを効率よく強化できます。最初は10秒程度から始めて、徐々に時間を延ばしていきましょう。お尻が上がったり下がったりしないよう、鏡でフォームをチェックすることが重要です。

は体幹の安定性とバランス感覚を向上させる運動で、産後に弱くなりがちな背筋も同時に鍛えることができます。この運動は授乳姿勢で丸くなりがちな背中の改善にも効果的です。ふらつく場合は、まず手だけ、足だけから始めて段階的に進めても構いません。

これらの運動は段階的に行うことで、腹直筋離開の改善とお腹周りの引き締めに効果的です。無理をせず、体調に合わせて進めてください。

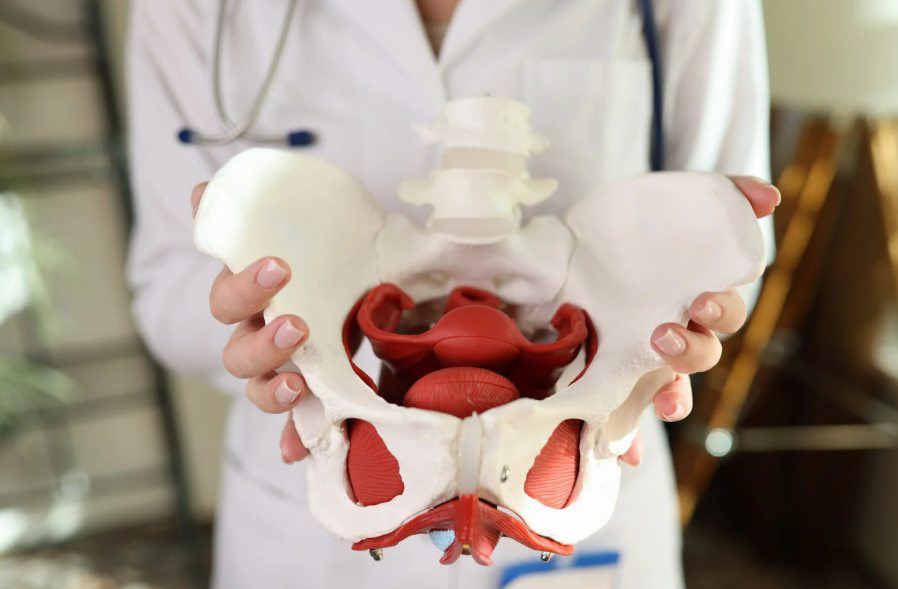

産後の体型不均衡を改善する骨盤矯正

骨盤の歪みが体型に与える影響

産後の体型変化の大きな原因の一つが骨盤の歪みです。出産により骨盤が開き、周囲の筋肉が緩むことで以下のような問題が生じます:

| 骨盤の問題 | 体への影響 | 改善方法 |

|---|---|---|

| 前傾・後傾 | 腰痛、ぽっこりお腹 | 骨盤底筋強化 |

| 左右の歪み | 脚長差、肩こり | ストレッチと筋トレ |

| 開きの残存 | 下半身太り、尿漏れ | 骨盤ベルト+運動 |

骨盤の問題は産後の体型変化の根本的な原因となることが多く、適切な対処が必要です。

前傾・後傾の問題は反り腰や猫背を引き起こし、腰痛の慢性化やお腹がぽっこり出て見える原因となります。骨盤底筋を強化することで、骨盤を正しい位置に保つ力を取り戻すことができます。

は抱っこや授乳時の偏った姿勢により生じることが多く、肩の高さの違いや慢性的な肩こりの原因となります。片側だけに負担をかけないよう、左右バランスよく体を使うことを意識しましょう。

開きの残存は最も多くのママが悩む問題で、下半身太りや尿漏れの直接的な原因となるため、骨盤ベルトと運動を組み合わせた総合的なアプローチが効果的です。

自宅でできる骨盤矯正エクササイズ

お尻歩き運動

- 床に足を伸ばして座る

- 肘を曲げて脇を締める

- お尻で歩くイメージで100歩進む

- 持ち上げたお尻と反対側の肘を内側に入れる

お尻歩き運動は骨盤周りの筋肉を効果的に鍛え、骨盤の歪みを整える効果があります。スペースが限られている場合は、前後に15〜20歩を繰り返しても構いません。

骨盤回し運動

- 足を肩幅に開いて立つ

- 手を腰に当てる

- 大きく円を描くように腰を回す

- 右回り・左回り各10回

猫のポーズ

- 四つん這いになる

- 背中を丸めて頭を下げる

- 背中を反らせて頭を上げる

- 10回×2セット

これらの運動により骨盤周りの筋肉バランスが改善され、正しい姿勢を取り戻すことができます。

授乳中の安全なダイエット食事法

授乳中に必要な栄養とカロリー

授乳中のママは通常よりも

約350~500キロカロリー多く摂取する必要があります。これは母乳の生成に必要なエネルギーを確保するためです。

授乳中の食事の基本原則

必要な栄養素と推奨食品

| 栄養素 | 1日の推奨量 | 主な食品 | 効果 |

|---|---|---|---|

| タンパク質 | 80g | 魚、鶏肉、大豆製品 | 筋肉維持、母乳の質向上 |

| カルシウム | 1,100mg | 乳製品、小魚、緑黄色野菜 | 骨密度維持 |

| 鉄分 | 9mg | 赤身肉、ほうれん草、ひじき | 貧血予防 |

| 葉酸 | 340μg | 緑黄色野菜、果物 | 疲労回復 |

| 水分 | 2,500ml以上 | 水、お茶、汁物 | 母乳分泌促進 |

授乳中の栄養摂取は赤ちゃんの健康に直接影響するため、特に重要です。

タンパク質は母乳の主成分であり、ママ自身の筋肉維持にも欠かせません。魚に含まれるDHAは赤ちゃんの脳の発達に重要な役割を果たします。鶏肉や大豆製品は良質なタンパク質源として積極的に摂取しましょう。

が不足すると、ママの骨からカルシウムが溶け出して母乳に移行するため、将来的な骨粗鬆症のリスクが高まります。

鉄分は出産時の出血により不足しがちで、疲労感や集中力低下の原因となります。

葉酸は細胞の新陳代謝に関わり、産後の回復を促進します。

水分は母乳の95%を占めるため、十分な摂取が必要です。

和食中心の食事メニュー例

- ご飯 150g

- 味噌汁(わかめ、豆腐)

- 焼き魚(鮭)

- 小鉢(ひじきの煮物)

- フルーツ(りんご)

- 玄米おにぎり 2個

- 鶏肉と野菜の煮物

- サラダ(緑黄色野菜中心)

- ヨーグルト

- ご飯 120g

- 味噌汁(根菜類)

- 魚の煮付け

- 温野菜

- 納豆

この食事メニューは授乳中のママの栄養バランスを考慮して構成されています。

朝食では1日の活動に必要なエネルギーを確保しつつ、鮭のDHAで赤ちゃんの脳の発達をサポートします。わかめと豆腐の味噌汁は食物繊維とタンパク質を同時に摂取でき、ひじきの煮物で鉄分とカルシウムを補給できます。

の玄米おにぎりは白米より栄養価が高く、血糖値の急上昇を抑える効果があります。鶏肉と野菜の煮物は良質なタンパク質と様々なビタミンを効率よく摂取できる優秀なメニューです。

夕食は消化の良い魚を中心とし、納豆で植物性タンパク質と発酵食品による腸内環境改善効果も期待できます。このメニューを基本として、季節の食材を取り入れながらアレンジしていくことをおすすめします。

和食は低カロリーで栄養バランスが良く、消化にも優しいため授乳中のダイエットに最適です。タンパク質と食物繊維を豊富に含み、満腹感も得やすいのが特徴です。

避けるべき食品と飲み物

授乳中は以下の食品や飲み物を控えることが重要です:

- カフェイン: コーヒー、紅茶は1日2杯まで

- アルコール: 完全に禁止

- 生魚: 刺身、寿司は感染リスクのため控える

- 加工食品: 添加物の多い食品は避ける

- 甘い飲み物: ジュース、炭酸飲料は控える

授乳中は赤ちゃんへの影響を考慮して、摂取を控えるべき食品があります。

カフェインは母乳を通じて赤ちゃんに移行し、興奮状態や睡眠障害を引き起こす可能性があります。コーヒーや紅茶は完全に禁止する必要はありませんが、1日2杯程度に留めることが推奨されます。

は授乳中は絶対に摂取してはいけません。少量でも母乳に移行し、赤ちゃんの発達に深刻な影響を与える可能性があります。

生魚は食中毒のリスクがあり、授乳中のママが体調を崩すと赤ちゃんのお世話に支障をきたすため避けるべきです。

加工食品に含まれる添加物や高い塩分は、ママの健康と母乳の質に悪影響を与える可能性があります。

甘い飲み物は急激な血糖値上昇を引き起こし、体重増加の原因となるため控えめにしましょう。

授乳終了後のダイエット選択肢 - マンジャロGLP-1注射

授乳終了後に体重が落ちない理由

授乳を終了しても体重が思うように減らない場合があります。これは以下のような理由が考えられます:

- 基礎代謝の低下: 授乳による消費カロリーがなくなる

- ホルモンバランスの変化: プロラクチンの減少により食欲が増加

- 生活習慣の変化: 育児疲れによる運動不足や不規則な食事

- 筋肉量の減少: 妊娠・出産による筋力低下

授乳終了後の体重停滞には複数の要因が関わっています。

基礎代謝の低下は授乳期間中に1日約500キロカロリーを消費していたのが突然なくなることで起こります。この変化に食事量が対応できないと、余剰カロリーが脂肪として蓄積されてしまいます。

により、食欲を抑制していたプロラクチンが減少し、食欲が以前より増加することがあります。

生活習慣の変化として、子育ての忙しさから運動時間が確保できず、食事も不規則になりがちです。

筋肉量の減少は妊娠中の運動不足と産後の体力低下により起こり、基礎代謝のさらなる低下を招く悪循環となります。これらの要因を理解することで、適切な対策を立てることができます。

マンジャロダイエットという選択肢

授乳終了後の体重管理に悩むママには、**マンジャロ(GLP-1/GIP受容体作動薬)**という医療ダイエットの選択肢があります。

マンジャロの特徴

マンジャロは2023年に日本で承認された新しいタイプのダイエット注射薬です。従来のGLP-1受容体作動薬とは異なり、GIPとGLP-1の両方の受容体に作用することで、より高いダイエット効果が期待できます。

| 効果 | 詳細 | 期待される結果 |

|---|---|---|

| 食欲抑制 | 満腹中枢を刺激 | 自然な食事量の減少 |

| 満腹感の持続 | 胃の排出を遅延 | 間食の減少 |

| 代謝向上 | 基礎代謝率の向上 | 脂肪燃焼の促進 |

| 血糖値安定 | インスリン分泌調整 | 体脂肪蓄積の抑制 |

マンジャロの効果は従来のダイエット方法とは異なるメカニズムで作用します。

食欲抑制効果により、無理な我慢をすることなく自然に食事量が減少します。これまで大盛りを食べていた方でも、普通盛りで満足感を得られるようになります。

は胃の内容物の排出速度を遅らせることで実現され、食後の間食欲求が大幅に減少します。

代謝向上効果により、同じ生活をしていても消費カロリーが増加し、痩せやすい体質に変化していきます。

血糖値安定効果は血糖値スパイクを防ぎ、脂肪として蓄積されやすい状況を回避できます。これらの効果により、ストレスの少ないダイエットが実現可能となります。

使用条件と注意点

- 授乳を完全に終了している

- 産後3ヶ月以上経過している

- BMI25以上または肥満関連疾患がある

- 医師による適切な診断と処方

- 妊娠中・授乳中

- 重篤な腎機能障害

- 甲状腺疾患の既往歴

- 膵炎の既往歴

マンジャロの使用には厳格な条件があります。

使用可能な条件として最も重要なのは授乳の完全終了で、少しでも授乳を続けている場合は使用できません。産後3ヶ月以上の経過は、産後の身体が十分に回復してからの使用を保証するためです。BMI25以上という基準は、医学的に肥満と判定される状態での使用を前提としています。

には安全性に関わる重要な条件が含まれています。妊娠中・授乳中の使用は胎児や乳児への影響が不明なため絶対に禁止されています。腎機能障害がある場合は薬剤の排泄に影響し、甲状腺疾患や膵炎の既往歴がある場合は副作用のリスクが高まる可能性があります。必ず医師との十分な相談の上で使用を検討することが重要です。

マンジャロは週1回の自己注射で効果が持続し、臨床試験では

最大20%の体重減少が報告されています。ただし、医師の指導の下で使用することが必須です。

産後ダイエット成功のための注意事項とコツ

睡眠の重要性

産後ダイエット成功の鍵は

十分な睡眠です。睡眠不足は以下のような悪影響をもたらします:

- レプチン(満腹ホルモン)の減少

- グレリン(空腹ホルモン)の増加

- コルチゾール(ストレスホルモン)の上昇

- 基礎代謝の低下

睡眠不足がダイエットに与える影響は想像以上に深刻です。

レプチンの減少により満腹感を感じにくくなり、ついつい食べ過ぎてしまいます。

グレリンの増加は空腹感を強く感じさせ、特に高カロリーな食品への欲求が高まります。

はストレスホルモンとして知られ、腹部への脂肪蓄積を促進する作用があります。育児ストレスと睡眠不足が重なると、このホルモンの分泌がさらに増加し、ダイエットの大きな障害となります。

基礎代謝の低下は睡眠中に行われる体の修復作業が不十分になることで起こり、脂肪燃焼効率が悪くなってしまいます。質の良い睡眠こそが産後ダイエット成功の重要な鍵となります。

良質な睡眠のためのコツ

- 赤ちゃんと一緒に昼寝する

- 寝室の環境を整える(暗く、静かに)

- 就寝前のスマホ使用を控える

- パートナーや家族の協力を得る

良質な睡眠を確保するための具体的な方法を実践することで、産後ダイエットの成功率が大幅に向上します。

赤ちゃんと一緒に昼寝することは「寝れる時に寝る」という産後生活の基本原則です。家事が気になっても、まず体力回復を優先しましょう。

ことで、短時間でも深い睡眠を得ることができます。遮光カーテンや耳栓の使用も効果的です。

就寝前のスマホ使用は睡眠の質を著しく低下させるため、寝る1時間前からは控えるよう心がけてください。

パートナーや家族の協力は不可欠で、夜間の授乳を交代で行ったり、週末に数時間のまとまった睡眠時間を確保してもらうなど、遠慮せずにサポートを求めることが大切です。

ストレス管理の重要性

育児ストレスは産後ダイエットの大きな障害となります。ストレス管理のポイント:

- 完璧を求めすぎない

- 周囲のサポートを活用する

- 自分時間を確保する

- リラックス方法を見つける

産後のストレス管理は身体の回復とダイエット成功の両方に大きく影響します。

完璧を求めすぎないことは特に重要で、「良い母親でなければ」というプレッシャーは大きなストレス源となります。育児は試行錯誤の連続であり、完璧でなくても大丈夫だということを心に留めておきましょう。

ことに罪悪感を感じる必要はありません。親族、友人、地域のサポートサービスなど、利用できるものは積極的に活用してください。

自分時間を確保することで心の余裕が生まれ、ダイエットへのモチベーション維持にもつながります。

リラックス方法を見つけることは個人差がありますが、深呼吸、軽いストレッチ、好きな音楽を聞く、短時間の入浴など、自分に合った方法を見つけることが大切です。

段階的な目標設定

| 期間 | 目標 | 具体的な内容 |

|---|---|---|

| 産後1~2ヶ月 | 体力回復 | 軽いストレッチ、栄養バランス重視 |

| 産後3~4ヶ月 | 生活リズム確立 | 規則正しい食事、軽い運動開始 |

| 産後5~6ヶ月 | 本格ダイエット | 運動強度UP、体重管理強化 |

| 産後7ヶ月以降 | 体型維持 | 継続可能な生活習慣の確立 |

段階的な目標設定により、無理のない産後ダイエットが実現できます。

産後1~2ヶ月の体力回復期は、ダイエットよりも身体の回復を最優先に考える時期です。栄養バランスの良い食事と軽いストレッチで、徐々に体を動かすことに慣れていきましょう。

は生活リズムの確立を目標とし、赤ちゃんとの生活パターンが安定してくる時期です。規則正しい食事時間を心がけ、軽いウォーキングなどの運動を開始します。

産後5~6ヶ月は本格的なダイエット期間で、運動強度を上げて積極的な体重管理を行います。

産後7ヶ月以降は体型維持期として、継続可能な生活習慣を確立し、リバウンドを防ぐことに焦点を当てます。この段階的アプローチにより、長期的な成功が期待できます。

危険な兆候と受診のタイミング

以下の症状がある場合は、すぐにダイエットを中止し医師に相談してください:

- 極度の疲労感

- めまいや立ちくらみ

- 母乳の分泌量急減

- 月経の異常

- 関節痛の悪化

よくある質問(FAQ)

Q1: 産後いつから運動を始めても大丈夫ですか?

: 軽いストレッチや呼吸法は産後すぐから可能ですが、本格的な運動は産後2~3ヶ月後、医師の許可を得てから始めることをおすすめします。帝王切開の場合は3~4ヶ月後が目安です。

Q2: 授乳中でも体重を減らすことはできますか?

: はい、可能です。ただし、急激な体重減少は母乳の質や量に影響するため、月1~2kgのペースでゆっくりと減量することが大切です。栄養バランスを重視し、無理な食事制限は避けてください。

Q3: 産後6ヶ月を過ぎたらダイエット効果は期待できませんか?

: 産後6ヶ月までは「ボディリターン期」で痩せやすい時期とされていますが、それを過ぎても適切な食事と運動により体重減少は可能です。焦らず長期的な視点で取り組むことが重要です。

Q4: 骨盤矯正は本当に効果がありますか?

: 骨盤矯正により姿勢が改善され、運動効果が高まったり腰痛が軽減されることがあります。ただし、骨盤矯正だけで劇的な体重減少は期待できません。運動や食事改善と組み合わせることが大切です。

Q5: マンジャロはいつから使用できますか?

: 授乳を完全に終了し、産後3ヶ月以上経過してから医師の診断の下で使用可能です。妊娠中・授乳中の使用は禁止されており、安全性が確立されていません。

Q6: 産後ダイエットで注意すべき食品はありますか?

: 授乳中はカフェイン、アルコール、生魚、加工食品を控えることが重要です。また、極端な食事制限や単品ダイエットは栄養不足を招く可能性があるため避けてください。

参考文献

- ドクターナウは特定の薬品の推薦および勧誘を目的としてコンテンツを制作していません。ドクターナウ会員の健康な生活をサポートすることを主な目的としています。 * コンテンツの内容は、ドクターナウ内の医師および看護師の医学的知識を参考にしています。

ダイエットで話題の方法を解説!

関連商品

オゼンピック

¥

25,060

マンジャロ

¥16,380

29%

¥

11,490

リベルサス

¥

12,434

防風通聖散

¥

8,134

漢方燃焼セット

¥

29,134