便秘の原因と解消法|腸活・プロバイオティクス効果からオンライン診療まで

便秘でお悩みの方必見!第2の脳である腸の重要性から、プロバイオティクスの科学的効果、効果的な食習慣まで詳しく解説。慢性便秘にはドクターナウのオンライン診療で専門治療も。

ドクターナウ編集部

2025.08.27

便秘でお悩みの方は決して少なくありません。実は、腸は「第2の脳」と呼ばれるほど重要な臓器で、腸内環境の乱れが便秘の原因となることが多いのです。この記事では、便秘の根本的な原因から効果的な解消法、そして現代的な治療選択肢まで詳しく解説します。

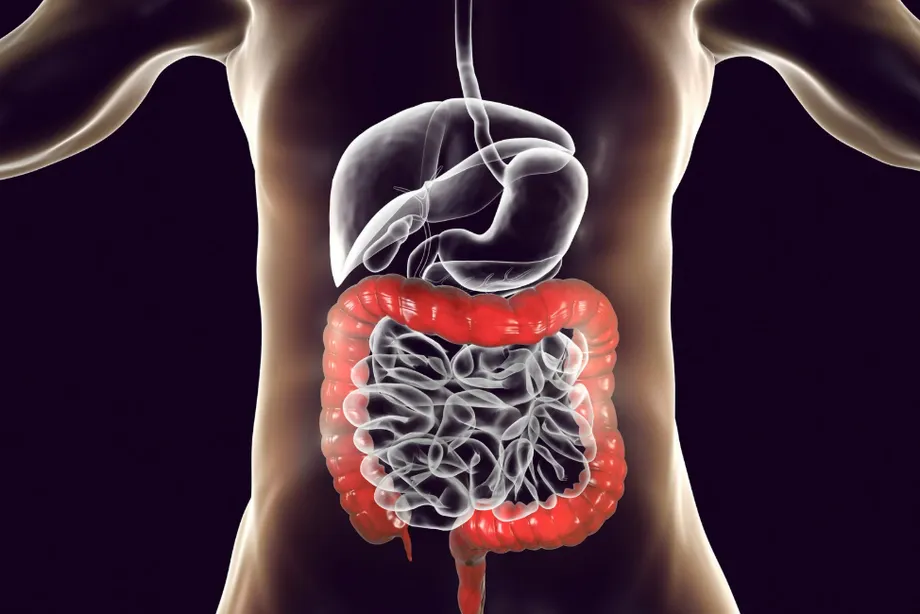

第2の脳と呼ばれる腸の重要性

なぜ腸が「第2の脳」と呼ばれるのでしょうか?

腸には独立した神経系である「腸管神経系」が存在し、約5億個もの神経細胞が存在します。これは脊髄の神経細胞数よりも多く、腸は脳からの指令がなくても自律的に機能できるのです。

腸と脳は「腸脳軸」と呼ばれる双方向のコミュニケーション経路で結ばれており、腸の健康状態は全身の健康に大きく影響します。便秘が続くと、イライラや不安感を感じるのも、この腸脳軸の働きによるものです。

腸健康と腸内細菌の重要な役割

腸内細菌はどのような働きをしているのでしょうか?

人間の腸内には約1000種類、100兆個の腸内細菌が存在し、これらは以下の3つのグループに分けられます:

| 細菌の種類 | 主な特徴 | 健康への影響 |

|---|---|---|

| 善玉菌 | ビフィズス菌、乳酸菌など | 腸内環境を整え、便秘解消に役立つ |

| 悪玉菌 | ウェルシュ菌、大腸菌(有害株)など | 腐敗物質を産生し、便秘を悪化させる |

| 日和見菌 | バクテロイデス、ユーバクテリウムなど | 優勢な菌に同調する |

腸内細菌のバランスは健康維持の基盤となります。

善玉菌は乳酸や酢酸などの有機酸を産生し、腸内を酸性に保つことで有害菌の増殖を抑制します。また、免疫機能を活性化し、ビタミンB群や葉酸の合成も行います。

悪玉菌は蛋白質を分解してアンモニアや硫化水素などの有害物質を作り出し、これらが便秘だけでなく肌荒れや口臭の原因にもなります。

日和見菌は最も数が多く、善玉菌が優勢な時は善玉菌の味方をし、悪玉菌が増えると悪玉菌に加勢する特徴があります。そのため、善玉菌を増やすことが腸内環境改善の鍵となるのです。

理想的な腸内細菌のバランスは「善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7」とされています。このバランスが崩れると便秘をはじめとする様々な不調が現れます。

腸内細菌は食物繊維を分解して短鎖脂肪酸を産生し、腸の蠕動運動を促進します。また、免疫機能の約70%は腸に集中しており、腸内環境の改善は全身の健康維持に欠かせません。

便秘が起こる主な原因

どのような要因が便秘を引き起こすのでしょうか?

便秘の原因は多岐にわたりますが、主な要因を以下にまとめました:

- 水分摂取不足(1日1.5L未満)

- 食物繊維の不足

- 運動不足による腸の蠕動運動低下

- 不規則な食事時間

- ストレスによる自律神経の乱れ

現代人の便秘の約8割は生活習慣が原因とされています。

水分不足は便を硬くする最も直接的な要因で、体重1kgあたり35ml以上の水分摂取が理想です。

食物繊維不足は日本人に特に多く、1日の推奨量25g に対して平均15g程度しか摂取できていません。

運動不足により腹筋や骨盤底筋が衰え、排便に必要な腹圧をかけられなくなります。

不規則な食事は胃結腸反射を乱し、自然な便意を感じにくくなる原因となります。

- 女性ホルモンの影響(プロゲステロンが腸の動きを抑制)

- 加齢による筋力低下

- 妊娠・出産による骨盤底筋の変化

女性は男性の約3倍便秘になりやすいとされています。

月経周期に伴うホルモン変動により、黄体期にはプロゲステロンが大腸の蠕動運動を抑制するためです。

加齢とともに腹筋や肛門括約筋が弱くなり、便を押し出す力が低下します。また、

妊娠中は子宮が大きくなることで腸が圧迫され、出産後も骨盤底筋の損傷により排便機能に影響が残ることがあります。

- 甲状腺機能低下症

- 糖尿病

- パーキンソン病

- 薬剤の副作用

器質的・機能的疾患による便秘は「症候性便秘」と呼ばれ、原因疾患の治療が最優先となります。

甲状腺機能低下症では代謝が低下し腸の動きも鈍くなります。

糖尿病は自律神経障害により腸管の蠕動運動が低下します。

パーキンソン病では腸管神経系にもα-シヌクレイン蛋白が蓄積し、便秘が運動症状より早期に現れることもあります。また、痛み止めや抗コリン薬、抗うつ薬などの

薬剤も便秘の副作用を起こしやすいため、服用中の薬について医師と相談することが重要です。

便秘は単なる症状ではなく、生活の質を大きく左下させる問題です。慢性的な便秘は肌荒れ、肩こり、頭痛などの全身症状も引き起こします。

プロバイオティクスの効果と科学的根拠

プロバイオティクスとは何でしょうか?

プロバイオティクスとは、「宿主に有益な影響を与える生きた微生物」のことです。主にビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌を指し、腸内環境を改善することで便秘解消に効果を発揮します。

- 腸内pH調整:乳酸や酢酸の産生により腸内を酸性化

- 短鎖脂肪酸産生:腸の蠕動運動を促進

- 便の水分量増加:便を柔らかくして排出を促進

- 免疫機能調整:腸管免疫を活性化

プロバイオティクスによる便秘改善は複数のメカニズムが協調して作用します。

腸内pH調整では、善玉菌が糖類を発酵させて乳酸や酢酸を産生し、腸内環境を弱酸性(pH6.0-6.5)に保ちます。この酸性環境は悪玉菌の増殖を抑制し、有益菌の定着を促進します。

短鎖脂肪酸産生は特に重要で、酪酸、プロピオン酸、酢酸などが腸管上皮細胞のエネルギー源となり、腸粘膜を修復・強化します。

また、短鎖脂肪酸は腸管神経に働きかけて蠕動運動を促進し、自然な排便リズムを回復させます。

便の水分量増加機能により、硬くなった便が適度な柔らかさを取り戻し、無理な力を入れずにスムーズな排便が可能になります。さらに、

免疫機能調整作用により腸管免疫が正常化され、炎症の軽減や腸粘膜バリア機能の向上につながります。

- 複数の臨床試験により、プロバイオティクス摂取により便秘症状が10-40%改善することが報告されています

- 特にビフィズス菌ラクティス株とラクトバチルス・ラムノサス株の効果が高いとされています

- 4週間の継続摂取で、便の硬さ改善と排便頻度の向上が確認されています

| 摂取タイミング | 推奨量 | 期待される効果 |

|---|---|---|

| 朝食後 | 100-200g(ヨーグルトの場合) | 胃酸の影響を受けにくく生菌が腸に到達 |

| 継続期間 | 最低2週間以上 | 腸内細菌叢の安定的な改善 |

| 組み合わせ | オリゴ糖や食物繊維と一緒に | シンバイオティクス効果で相乗作用 |

プロバイオティクスの効果を最大化するには、適切な摂取方法が重要です。

朝食後の摂取が最も効果的な理由は、空腹時に比べて胃酸が薄まり、生菌が生きたまま腸に到達しやすいためです。起床後すぐの空腹時では胃酸のpHが1.5-2.0と強酸性で、多くの乳酸菌やビフィズス菌が死滅してしまいます。

については、腸内細菌叢の構成が変化して安定するまでに最低2週間、できれば1か月程度の継続が必要です。多くの研究で、効果を実感するまでに5-7日、安定した改善効果を得るために2-4週間の期間が報告されています。

組み合わせ摂取によるシンバイオティクス効果は、善玉菌とそのエサを同時に摂取することで、定着率と活動性が大幅に向上します。特にオリゴ糖は小腸で消化されにくく、大腸まで届いて善玉菌の栄養源となります。

プロバイオティクスを含む食品には、ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などがあります。ただし、個人の腸内環境により効果的な菌株は異なるため、2週間程度試してから効果を判断することが重要です。

腸健康に役立つ効果的な食習慣

どのような食事が便秘解消に効果的でしょうか?

腸健康を促進する食習慣の改善は、便秘解消の基本となります。以下の栄養素と食材を積極的に摂取しましょう:

- 海藻類(わかめ、こんぶ、ひじき)

- 果物(りんご、バナナ、キウイ)

- 野菜(オクラ、山芋、アボカド)

- 豆類(大豆、いんげん豆)

水溶性食物繊維は水に溶けてゲル状になる性質があり、便を柔らかくして排出しやすくする効果があります。

海藻類に含まれるアルギン酸やフコイダンは、腸内で水分を吸収して膨張し、便のかさを増やしながらも適度な軟らかさを保ちます。

果物のペクチンは腸内細菌により短鎖脂肪酸に分解され、腸の蠕動運動を活発にします。

野菜のムチレージ(ねばねば成分)は腸壁を保護し、炎症を抑制する作用があります。これらの食材を1日25g程度摂取することで、理想的な便性状を維持できます。

- 穀類(玄米、オートミール、全粒粉パン)

- 野菜(ごぼう、れんこん、ブロッコリー)

- きのこ類(しいたけ、えのき、エリンギ)

- 根菜類(さつまいも、大根)

不溶性食物繊維は水に溶けず、腸内で水分を吸収して大幅に膨張する特徴があります。

穀類の外皮に多く含まれるセルロースやヘミセルロースは、便のかさを増やして腸壁を刺激し、自然な蠕動運動を促進します。

野菜の繊維質は腸内を物理的に清掃する作用があり、腸壁に付着した老廃物を除去します。

きのこ類のβ-グルカンは免疫機能を調整し、腸内環境の改善に寄与します。ただし、急激に摂取量を増やすと腹部膨満感やガスが発生する可能性があるため、徐々に量を調整することが重要です。

| 食材名 | 主成分 | 1日の推奨摂取量 |

|---|---|---|

| バナナ | フラクトオリゴ糖 | 1-2本 |

| たまねぎ | イヌリン、フラクトオリゴ糖 | 50-100g |

| にんにく | フラクトオリゴ糖 | 1-2片 |

| アスパラガス | イヌリン | 100-150g |

プレバイオティクス食材は善玉菌の栄養源となり、腸内での善玉菌の増殖と活性化を促進します。

バナナに含まれるフラクトオリゴ糖は、小腸では消化されずに大腸に到達し、ビフィズス菌の優良なエサとなります。また、バナナには水溶性食物繊維のペクチンも豊富で、便秘解消に二重の効果をもたらします。

たまねぎのイヌリンは水溶性食物繊維の一種で、腸内で発酵されて短鎖脂肪酸を産生し、腸の蠕動運動を促進します。

は少量でも高濃度のフラクトオリゴ糖を含み、抗菌作用により悪玉菌の増殖を抑制しつつ善玉菌を増やす働きがあります。

アスパラガスのイヌリンは特にビフィズス菌の増殖効果が高く、便秘改善だけでなく免疫機能の向上にも寄与します。これらの食材を組み合わせて摂取することで、多様な善玉菌を育てることができ、より安定した腸内環境を構築できます。

- 1日1.5-2リットルの水分摂取を心がける

- 朝起きてすぐにコップ1杯の水を飲む

- 硬水(マグネシウム含有量が多い)を選ぶ

- 温かい飲み物で腸の蠕動運動を促進

- 加工食品(添加物が腸内細菌に悪影響)

- 過度な動物性脂肪(悪玉菌を増やす)

- 精製糖質(腸内環境を乱す)

- アルコール(脱水を引き起こす)

便秘の改善を妨げる食材を避けることも重要な要素です。

加工食品に含まれる保存料や着色料などの添加物は、善玉菌の活動を阻害し、腸内細菌叢のバランスを崩します。特に亜硝酸ナトリウムやソルビン酸などは、継続的な摂取により有益菌の減少を招くことが報告されています。

過度な動物性脂肪は消化に時間がかかり、腸内で腐敗しやすく、硫化水素やアンモニアなどの有害物質を産生する悪玉菌を増やします。

(白砂糖、白米、白いパンなど)は血糖値の急激な上昇を招き、腸内環境を不安定にします。また、悪玉菌のエサとなりやすく、善玉菌との競争で不利な環境を作ります。

アルコールは利尿作用により体内の水分を奪い、便を硬化させる直接的な原因となります。さらに、肝機能への負担により腸管への血流が低下し、腸の蠕動運動も鈍くなります。これらの食材を控えめにし、バランスの取れた食事を心がけることが便秘改善の基本となります。

食事改善の効果を実感するには2-4週間程度必要です。急激な食事変更ではなく、徐々に食物繊維量を増やしていくことが重要です。

便秘が続く時・便秘薬が必要な時のオンライン診療活用法

いつ医療機関を受診すべきでしょうか?

以下の症状が現れた場合は、速やかに医療機関での診察を受けることをお勧めします:

- 1週間以上排便がない

- 激しい腹痛を伴う

- 血便が出る

- 発熱がある

- 急激な体重減少

- 嘔吐を繰り返す

これらの症状は単純な機能性便秘ではなく、重篤な疾患の可能性を示唆する警告症状(レッドフラッグサイン)です。

1週間以上の排便停止は腸閉塞や重度の便秘症の可能性があり、放置すると腸管の損傷や穿孔のリスクが高まります。

激しい腹痛は炎症性腸疾患や虚血性大腸炎などの炎症性疾患を疑う症状です。

血便は大腸癌、潰瘍性大腸炎、クローン病などの重大な疾患の初期症状である可能性があります。

を伴う便秘は感染性腸炎や憩室炎などの感染症を示唆し、抗生物質治療が必要な場合があります。

急激な体重減少は悪性腫瘍の可能性を考慮する必要があります。

繰り返す嘔吐は腸閉塞や胃腸炎の症状として現れることが多く、早急な医療介入が必要です。これらの症状が一つでも当てはまる場合は、セルフケアではなく、速やかに医療機関を受診することが重要です。

では、自宅でも気軽に専門医と相談した後、便秘薬を処方してもらうことができ、定期的な後管理も受けることができます。

ドクターナウのオンライン診療で専門医に相談するメリット

- 24時間予約可能: 仕事の合間や休日でも気軽に相談

- 移動時間不要: 自宅や職場から受診可能

- 待ち時間短縮: 予約時間通りのスムーズな診療

- プライバシー保護: 周囲を気にせず相談可能

ドクターナウオンライン診療では、症状の程度、これまでの治療歴、生活習慣などを総合的に判断して、最適な治療法を提案します。市販薬では改善が見込めない慢性便秘でも、医師の処方により効果的な治療が可能です。

よくある質問(FAQ)

Q1. プロバイオティクスはどのくらい続ければ効果が出ますか?

一般的に2-4週間の継続摂取で効果を実感できます。個人差はありますが、5日目頃から便の性状に変化が現れることが多いです。効果を持続させるには継続的な摂取が必要です。

Q2. 便秘薬は習慣性があると聞きましたが、大丈夫でしょうか?

刺激性下剤(センノシド、ビサコジルなど)は連用により習慣性が生じる可能性があります。一方、酸化マグネシウムなどの非刺激性下剤は習慣性が少ないとされています。医師の指導の下で適切に使用することが重要です。

Q3. 妊娠中でも使用できる便秘薬はありますか?

妊娠中は酸化マグネシウムが第一選択とされることが多いです。ただし、妊娠期間や個人の状況により適切な薬剤が異なるため、必ず産科医に相談してから使用してください。

Q4. オンライン診療で処方される薬と市販薬の違いは何ですか?

処方薬は有効成分の濃度が高く、より強力な効果が期待できます。また、医師の診断により症状に最適化された薬剤を選択できるため、市販薬で効果が不十分な場合でも改善が期待できます。

Q5. 腸活を始めてから下痢になりました。これは正常ですか?

腸内環境の変化により一時的に便通に変化が生じることがあります。急激な食物繊維の増加が原因のことが多いため、摂取量を徐々に調整してください。症状が続く場合は医師に相談することをお勧めします。

Q6. 高齢者でも安全に使用できる便秘薬はありますか?

高齢者では腎機能や心機能を考慮した薬剤選択が重要です。酸化マグネシウムは腎機能低下がある場合注意が必要です。オンライン診療では年齢や既往歴を考慮した安全な処方を受けられます。

参考文献

- 便秘 - Wikipedia

- Constipation | MedlinePlus

- Effects of dietary fibers or probiotics on functional constipation symptoms and roles of gut microbiota - PubMed

- Probiotics for treatment of chronic constipation in children - Cochrane Library

- The Effect of Probiotics on Functional Constipation in the Elderly - ClinicalTrials.gov

- ドクターナウは特定の薬品の推薦および勧誘を目的としてコンテンツを制作していません。ドクターナウ会員の健康な生活をサポートすることを主な目的としています。 * コンテンツの内容は、ドクターナウ内の医師および看護師の医学的知識を参考にしています。

風邪や目の乾きなど、自宅でお薬を受け取れる