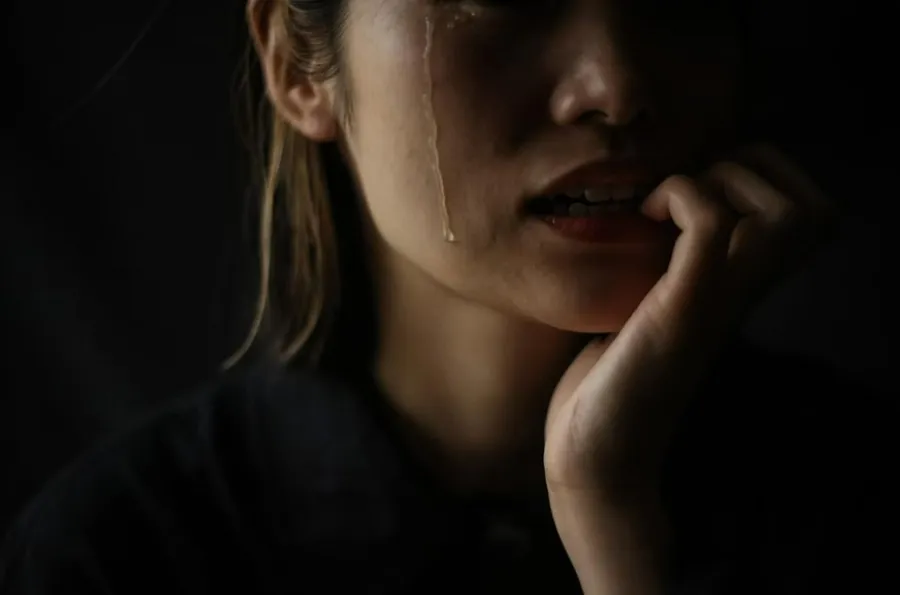

増え続ける「不安障害」患者|芸能人も悩む心の病とは?

不安障害患者が急増中。パニック発作や過度な不安感に悩む芸能人も多数公表。症状・原因・治療法を専門医監修で詳しく解説。適切な治療で改善可能な病気です。一人で悩まず専門家にご相談を。

ドクターナウ編集部

2025.08.04

近年、不安障害に悩む方が急激に増加しています。厚生労働省の調査によると、日本国内でも多くの方が不安障害で治療を受けており、その数は年々増加傾向にあります。パニック発作や過度な不安感に悩まされるこの病気は、一般の方だけでなく、多くの芸能人や著名人も公表しており、決して特別な病気ではありません。本記事では、不安障害の基本的な知識から症状、原因、そして効果的な治療法まで、専門医の監修のもと詳しく解説します。

増加傾向の不安障害患者

なぜ不安障害患者が増えているのですか?

不安障害の患者数増加には、現代社会特有のストレス要因が深く関わっています。コロナ禍による生活環境の変化、経済的不安、SNSによる情報過多などが主な要因として挙げられます。

| 要因 | 具体例 | 影響度 |

|---|---|---|

| 社会環境の変化 | コロナ禍、リモートワーク | 高 |

| 経済的不安 | 雇用不安、物価上昇 | 中 |

| 情報過多 | SNS、ニュース | 中 |

| 人間関係の複雑化 | 職場、家庭のストレス | 高 |

不安障害患者の増加は単一の原因ではなく、複数の社会的要因が複雑に絡み合って起こっています。特に、コロナ禍による生活様式の急激な変化と人間関係のストレスが最も大きな影響を与えており、これらの要因は相互に作用し合って不安障害のリスクを高めています。現代社会では、従来とは異なる新しいタイプのストレスが増加しており、これに対する適切な理解と対策が必要です。

現代社会では、私たちを取り巻く環境が急速に変化し、これまで経験したことのないストレスにさらされています。特に、予測不可能な出来事が続くことで、多くの人が将来への不安を抱えるようになりました。このような社会情勢の変化が、不安障害の発症リスクを高めていると考えられています。

芸能人に不安障害が多い理由とは?

芸能界では、特に不安障害やパニック障害を公表する方が多く見られます。その背景には、芸能人特有の職業環境が大きく影響しています。

- 過度なプレッシャー: 常に注目を浴び、完璧な演技や対応を求められる

- 不規則な生活: 撮影や公演により生活リズムが乱れがち

- 密閉空間での長時間拘束: ロケバスや控室での待機時間

- 人間関係の複雑さ: 業界内での競争や人間関係のストレス

- プライバシーの制限: 私生活まで注目される精神的負担

芸能人の職業環境は、一般的な職業と比較して不安障害の発症リスクを高める要因が多数存在します。

常に完璧であることを求められるプレッシャーは、精神的な負担を大幅に増加させ、自然な感情表現を抑制してしまいます。また、不規則な生活リズムは自律神経のバランスを崩し、不安症状を悪化させる要因となります。これらの職業特有のストレスが重なることで、不安障害の発症リスクが高まっていると考えられています。

多くの芸能人が不安障害を公表することで、この病気への理解が深まり、同じ悩みを持つ方々にとって希望の光となっています。堂本剛さん、星野源さん、IKKOさんなど、多くの著名人が自身の体験を語ることで、不安障害は適切な治療により改善できる病気であることが広く知られるようになりました。

不安障害とは?基本的な知識

不安障害の定義と特徴は何ですか?

不安障害とは、日常生活に支障をきたすほどの過度な不安や恐怖を感じる精神疾患の総称です。正常な不安反応とは異なり、特別な理由がないにも関わらず強い不安感が持続し、社会生活や仕事に大きな影響を与えます。

| 項目 | 正常な不安 | 病的な不安(不安障害) |

|---|---|---|

| 持続期間 | 一時的(数時間~数日) | 長期間(6ヶ月以上) |

| 強さ | 適度 | 過度で制御困難 |

| 原因 | 明確な理由がある | 理由が不明確または過剰反応 |

| 日常生活への影響 | 軽微または一時的 | 重大で持続的 |

| 対処能力 | 自分で対処可能 | 専門的な治療が必要 |

正常な不安と病的な不安の区別は、不安障害の理解において極めて重要なポイントです。

正常な不安は私たちを危険から守るための自然な防御反応であり、適切な状況で適度な強さで現れ、問題が解決されれば自然に消失します。

一方、不安障害における病的な不安は、

現実的な脅威がないにも関わらず過度に強く、長期間持続し、日常生活に深刻な支障をきたします。この違いを理解することで、適切な時期に専門的な治療を求めることができ、早期回復につながる可能性が高まります。

不安は本来、危険から身を守るための重要な感情です。しかし、不安障害では、この防御機能が過剰に働いてしまい、実際には危険でない状況でも強い恐怖や不安を感じてしまいます。この状態が続くと、外出を避けたり、人との接触を恐れたりするなど、日常生活に深刻な制限が生じることがあります。

不安障害の主な種類にはどのようなものがありますか?

不安障害は、症状や発症する状況によっていくつかのタイプに分類されます。それぞれ異なる特徴を持ちますが、適切な診断と治療により改善が期待できます。

- 全般性不安障害(GAD)

- 様々なことに対する慢性的で過度な心配

- 6ヶ月以上の持続的な不安状態

- パニック障害

- 突然の激しい不安発作(パニック発作)

- 再発への恐怖(予期不安)

- 社交不安障害(社会不安障害)

- 人前での行動に対する強い恐怖

- 恥ずかしい思いをすることへの過度な心配

- 特定の恐怖症

- 特定の対象や状況への異常な恐怖

- 高所恐怖症、閉所恐怖症など

- 広場恐怖症

- 逃げ場のない状況への恐怖

- 公共交通機関や人混みを避ける

不安障害は症状の現れ方や発症する状況によって、主に5つのタイプに分類されます。

全般性不安障害とパニック障害が最も一般的で、多くの患者さんがこれらの診断を受けています。

重要なのは、どのタイプの不安障害であっても、

適切な診断と治療により症状の改善が期待できるということです。また、複数のタイプが同時に現れることもあるため、専門医による正確な診断が治療成功の鍵となります。早期発見・早期治療により、より良い予後が期待できます。

それぞれの不安障害は、発症する状況や症状の現れ方が異なりますが、共通して言えるのは、適切な治療により症状の改善が可能だということです。早期の診断と治療開始が、より良い予後につながります。

不安障害の主要症状

精神的症状にはどのようなものがありますか?

不安障害の精神的症状は、日常生活に大きな影響を与える特徴的な症状群です。これらの症状は個人差がありますが、多くの患者さんに共通して見られます。

| 症状カテゴリ | 具体的な症状 | 頻度 |

|---|---|---|

| 不安・恐怖 | 漠然とした不安感、死への恐怖 | 非常に高い |

| 思考の問題 | 集中力低下、記憶力の低下 | 高い |

| 感情の変化 | イライラ、怒りっぽさ | 高い |

| 行動の変化 | 逃避行動、回避行動 | 中程度 |

| 睡眠の問題 | 入眠困難、中途覚醒 | 高い |

不安障害の精神的症状は、患者さんの日常生活に多面的な影響を与える複雑な症状群です。

最も特徴的なのは、明確な理由がないにも関わらず感じる強い不安感や恐怖感で、これは患者さんにとって非常に苦痛な体験となります。

また、

集中力や記憶力の低下により仕事や学習に支障をきたし、

睡眠障害により疲労が蓄積するという悪循環が生じやすくなります。これらの症状は相互に影響し合うため、包括的な治療アプローチが必要となります。重要なのは、これらの症状が治療により改善可能であることを理解することです。

これらの精神的症状は、患者さんの生活の質を大幅に低下させる可能性があります。特に、常に緊張状態が続くことで、疲労感や倦怠感も強くなりがちです。また、将来への不安が強くなることで、希望を失いやすくなったり、自己肯定感が低下したりすることもあります。

重要なのは、これらの症状が現れても、適切な治療により改善できるということです。一人で抱え込まずに、専門医に相談することが症状改善への第一歩となります。

身体的症状はどのように現れますか?

不安障害では、精神的な症状と同時に、様々な身体的症状も現れます。これは、不安や恐怖により自律神経系が過剰に活動するためです。

- 循環器系: 動悸、胸痛、血圧上昇

- 呼吸器系: 息苦しさ、過呼吸、窒息感

- 消化器系: 吐き気、腹痛、下痢、食欲不振

- 神経系: めまい、頭痛、手足の震え

- その他: 発汗、筋肉の緊張、冷感・熱感

不安障害の身体的症状は、

自律神経系の過剰な活動により引き起こされるもので、患者さんにとって非常に苦痛で不安を増大させる要因となります。特に

循環器系の症状(動悸、胸痛)は心疾患と区別が困難なことが多く、救急外来を受診される方も少なくありません。

これらの身体症状が現れると、「重篤な病気なのではないか」という不安がさらに症状を悪化させる悪循環が生じやすくなります。しかし、

適切な診断により不安障害であることが分かれば、効果的な治療が可能です。身体的症状も精神的治療により改善することを理解することが重要です。

これらの身体症状は、しばしば重篤な身体疾患と間違われることがあります。特にパニック発作時の胸痛や動悸は心筋梗塞と類似しており、救急外来を受診される方も少なくありません。しかし、詳しい検査を行っても異常が見つからない場合、不安障害が疑われます。

身体的症状が現れると、さらに不安が増強される悪循環に陥ることがあります。「この症状は重大な病気のサインではないか」という心配が、症状をより悪化させてしまうのです。この悪循環を断ち切るためにも、早期の正確な診断と適切な治療が重要です。

不安障害の原因と危険因子

不安障害の主な原因は何ですか?

不安障害の発症には、複数の要因が複雑に絡み合っています。単一の原因で発症することは稀で、生物学的要因、心理学的要因、環境要因が相互に影響し合って発症に至ります。

| 因子の種類 | 具体的な要因 | 影響の程度 |

|---|---|---|

| 遺伝的要因 | 家族歴、遺伝子多型 | 中~高 |

| 脳機能要因 | 神経伝達物質の異常 | 高 |

| 心理的要因 | 性格特性、認知パターン | 中~高 |

| 環境要因 | ストレス、トラウマ体験 | 高 |

| 身体的要因 | 慢性疾患、薬物の副作用 | 中 |

不安障害の発症は、

生物学的要因、心理学的要因、環境要因が複雑に相互作用した結果として起こります。単一の原因で発症することは稀で、複数の要因が重なった時に発症リスクが高まります。

に至ると考えられています。また、

脳内の神経伝達物質(セロトニン、ノルアドレナリンなど)のバランス異常が症状の直接的な原因となることが多く、これが薬物療法の根拠となっています。これらの要因を理解することで、より効果的な治療戦略を立てることが可能になります。

遺伝的要因については、不安障害の家族歴がある方は発症リスクが2-3倍高くなるとされています。しかし、遺伝的要因があっても必ず発症するわけではなく、環境要因やストレスが加わることで発症に至ると考えられています。

脳機能の面では、セロトニンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質のバランス異常が関与していることが分かっています。これらの物質は気分や不安の調節に重要な役割を果たしており、そのバランスが崩れることで不安症状が現れやすくなります。

どのような人が不安障害になりやすいのですか?

不安障害の発症には、個人の性格特性や生活環境が大きく影響します。特定の特徴を持つ方は、ストレスに対してより敏感に反応し、不安障害を発症しやすい傾向があります。

- 性格特性

- 神経質で心配性

- 完璧主義的傾向

- 内向的で繊細

- 責任感が強すぎる

- 生活環境

- 慢性的なストレス環境

- 人間関係の問題

- 経済的困窮

- 社会的孤立

- 過去の体験

- 幼少期のトラウマ

- 重大な喪失体験

- 過去のパニック発作

- 慢性的な身体疾患

不安障害になりやすい人の特徴は、必ずしも悪い特性ではありません。

神経質で心配性、完璧主義的な傾向は、適度であれば社会生活において有利に働く特性でもあります。しかし、これらの特性が過度になると、日常的なストレスに対して過敏に反応してしまい、不安障害の発症リスクを高めてしまいます。

重要なのは、

自分の性格特性を理解し、適切なストレス管理方法を身につけることです。また、過去のトラウマ体験がある場合は、それが現在の不安症状にどのように影響しているかを専門家と一緒に探ることで、より効果的な治療が可能になります。

女性は男性の約2倍不安障害を発症しやすいとされています。これは、ホルモンの変動や社会的役割の違い、ストレス対処法の差異などが影響していると考えられています。特に、妊娠・出産・更年期などのホルモン変動が大きい時期は注意が必要です。

また、几帳面で責任感の強い方は、周囲の期待に応えようとするあまり、過度なストレスを抱え込んでしまう傾向があります。このような性格特性自体は決して悪いものではありませんが、適度な休息とストレス管理が重要になります。

不安障害の治療と対処方法

医療機関ではどのような治療が行われますか?

不安障害の治療は、症状の重さや患者さんの状況に応じて、薬物療法と心理療法を組み合わせて行われます。現在では効果的な治療法が確立されており、適切な治療により多くの患者さんが症状の改善を実感されています。

| 治療法 | 効果発現時期 | 持続性 | 適用対象 |

|---|---|---|---|

| 薬物療法 | 2-4週間 | 服薬中継続 | 中等度~重度 |

| 認知行動療法 | 2-3ヶ月 | 長期持続 | 軽度~重度 |

| 暴露療法 | 1-2ヶ月 | 長期持続 | 特定恐怖症 |

| リラクゼーション法 | 即効~数週間 | 継続練習が必要 | 軽度~中等度 |

不安障害の治療は、

症状の重症度と患者さんの状況に応じて最適な治療法を選択する個別化医療が重要です。

薬物療法は比較的早期に効果が現れるため、症状が重い場合の初期治療として有効ですが、服薬を中止すると効果が失われる可能性があります。

一方、

認知行動療法は効果発現に時間がかかりますが、治療終了後も長期間効果が持続するという大きな利点があります。最も効果的とされるのは、薬物療法と心理療法を組み合わせた統合的アプローチで、これにより相乗効果が期待できます。治療の選択は、患者さんの希望と医師の判断により決定されます。

自分でできる対処法にはどのようなものがありますか?

医療機関での治療と並行して、日常生活でできるセルフケアも症状の改善に重要な役割を果たします。これらの方法は、専門的な治療の補完として、また予防的な観点からも有効です。

- 呼吸法(腹式呼吸)

- 副交感神経を活性化し、リラックス効果

- いつでもどこでも実践可能

- 1日数回、5-10分程度が目安

- 規則正しい生活習慣

- 一定の睡眠時間を確保(7-8時間)

- 規則的な食事時間

- 適度な運動習慣(週3回、30分程度)

- ストレス管理技法

- マインドフルネス瞑想

- 進行性筋弛緩法

- 趣味やリラクゼーション活動

- 認知的対処法

- 不安な思考の客観視

- 現実的な視点での問題解決

- ポジティブな自己対話

セルフケアは、専門的な治療の効果を高める重要な補完的手段です。

特に呼吸法は即効性があり、不安発作の際の応急処置としても有効で、習得しやすく日常生活に取り入れやすい方法です。

となり、不安症状の軽減に直接的に寄与します。また、

マインドフルネス瞑想や認知的対処法は、不安を引き起こす思考パターンを変化させる効果があり、長期的な症状改善に役立ちます。これらの方法は継続することで効果が現れるため、無理のない範囲で習慣化することが重要です。

これらのセルフケア方法は、継続することで効果が現れます。特に呼吸法は、不安発作の際の応急処置としても有効です。ゆっくりと深く呼吸することで、過度に興奮した自律神経を落ち着かせることができます。

ただし、症状が重い場合や自己対処で改善が見られない場合は、決して無理をせずに専門医に相談することが大切です。早期の適切な治療が、より良い予後につながります。

読者の皆様へ|専門家への相談のすすめ

一人で悩まずに専門家の力を借りることの重要性

不安障害は、決してあなたの「弱さ」や「性格の問題」ではありません。これは医学的に認められた疾患であり、適切な治療により改善が期待できる病気です。多くの方が同じような悩みを抱えており、あなた一人ではありません。

- 不安や心配が6ヶ月以上続いている

- 日常生活や仕事に支障が出ている

- 外出や人との接触を避けるようになった

- 身体症状(動悸、めまいなど)が頻繁に現れる

- 睡眠障害や食欲不振が続いている

これらのサインは、

不安障害の可能性を示す重要な指標です。特に、6ヶ月以上持続する不安は病的な状態である可能性が高く、早期の受診が推奨されます。身体症状が頻繁に現れる場合は、身体疾患との鑑別も必要になるため、医学的評価を受けることが大切です。

芸能人の方々が勇気を持って不安障害を公表したことで、この病気への理解は広まりました。彼らの体験談は、多くの人に希望を与えています。適切な治療によって症状をコントロールしながら、充実した生活を送ることは十分に可能です。

治療への第一歩を踏み出そう

不安障害の治療は、患者さんと医療従事者が協力して進めるプロセスです。完璧を求めず、少しずつ改善を重ねていけばよいのです。治療には時間がかかることもありますが、必ず光は見えてきます。

- 完璧な回復を急がない

- 小さな改善を大切にする

- 医師や家族と連携する

- 自分のペースで治療を進める

- 希望を持ち続ける

もし今、不安や恐怖に悩まされているなら、勇気を出して専門医に相談してみてください。あなたの一歩が、より良い明日への道につながります。

また、

直接クリニックへ行くのが難しい方は、オンライン診療サービス「DoctorNow(ドクターナウ)」アプリを通じて、自宅から安心して相談することも可能です。スマホやPCから簡単にアクセスでき、専門医とつながることができます。

よくある質問(FAQ)

Q1: 不安障害は完全に治る病気ですか?

不安障害は適切な治療により、症状の大幅な改善が期待できる疾患です。多くの患者さんが治療により日常生活に支障のないレベルまで回復されています。ただし、「完治」という概念よりも、症状をコントロールしながら充実した生活を送ることを目標とする場合が多いです。早期治療開始により、より良い予後が期待できます。

Q2: 薬を飲み続けなければならないのでしょうか?

薬物療法の期間は、症状の重さや個人差により異なります。一般的に、症状が安定した後も6ヶ月から1年程度の継続が推奨されることが多いです。しかし、認知行動療法などの心理療法と組み合わせることで、薬物に依存せずに症状をコントロールできるようになる方も多くいらっしゃいます。医師と相談しながら、段階的に減薬していくことが重要です。

Q3: 家族はどのようにサポートすれば良いですか?

家族のサポートは治療において非常に重要です。まず、不安障害が本人の「甘え」ではなく、医学的な疾患であることを理解してください。症状が現れている時は、落ち着いて対応し、無理に励まそうとせず、そばにいることを伝えてあげてください。また、治療への理解を示し、通院や服薬を支援することも大切です。必要に応じて、家族も専門家に相談することをお勧めします。

Q4: 不安障害になると仕事を続けられませんか?

多くの方が不安障害の症状をコントロールしながら、仕事を続けています。治療初期は休職が必要な場合もありますが、症状が安定すれば職場復帰は十分可能です。職場での配慮(ストレス軽減、勤務時間の調整など)を求めることも検討してください。産業医や人事部門と相談し、働きやすい環境を整えることが重要です。

Q5: パニック発作が起きた時はどう対処すれば良いですか?

パニック発作が起きた時は、まず安全な場所に移動し、深くゆっくりとした呼吸を心がけてください。「この症状は危険ではない」「必ず治まる」と自分に言い聞かせることも有効です。発作は通常10-30分程度で自然に治まります。頻繁に発作が起こる場合は、専門医に相談し、適切な治療を受けることが大切です。

Q6: 不安障害の人が避けるべき食べ物や飲み物はありますか?

カフェインを多く含む飲料(コーヒー、紅茶、エナジードリンクなど)は、不安症状を悪化させる可能性があるため、摂取量を控えめにすることをお勧めします。また、アルコールは一時的に不安を和らげるように感じられますが、長期的には症状を悪化させる可能性があります。バランスの取れた食事と十分な水分摂取を心がけ、規則正しい食生活を維持することが重要です。

参考文献

- ドクターナウは特定の薬品の推薦および勧誘を目的としてコンテンツを制作していません。ドクターナウ会員の健康な生活をサポートすることを主な目的としています。 * コンテンツの内容は、ドクターナウ内の医師および看護師の医学的知識を参考にしています。

風邪や目の乾きなど、自宅でお薬を受け取れる